新着商品

-

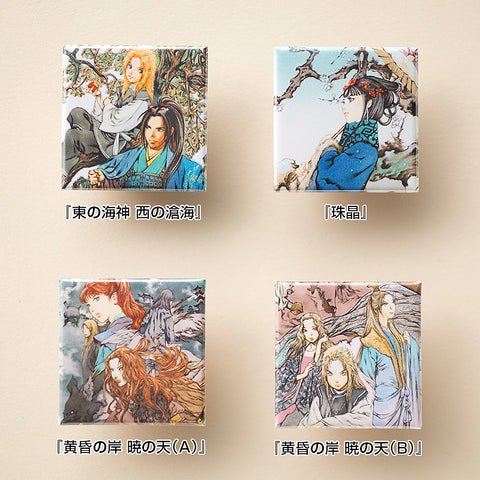

1,100円(税込)

-

1,100円(税込)

-

44,000円(税込)

-

3,500〜円(税込)

円(税込)

3,500〜円(税込) -

792円(税込)

-

792円(税込)

-

792円(税込)

-

2,000円(税込)

-

2,000円(税込)

-

2,000円(税込)

-

10,450円(税込)

-

5,346円(税込)

人気ランキング

385円(税込)

3,500〜円(税込)

円(税込)

3,500〜円(税込)

10,450円(税込)

Mother's Day SALE

-

8,800円(税込)

7,920円(税込)

-

4,950円(税込)

4,455円(税込)

-

5,478円(税込)

4,930円(税込)

-

8,800円(税込)

7,920円(税込)

-

17,600円(税込)

15,840円(税込)

-

5,280円(税込)

4,752円(税込)

-

8,800円(税込)

7,920円(税込)

-

3,300円(税込)

2,970円(税込)

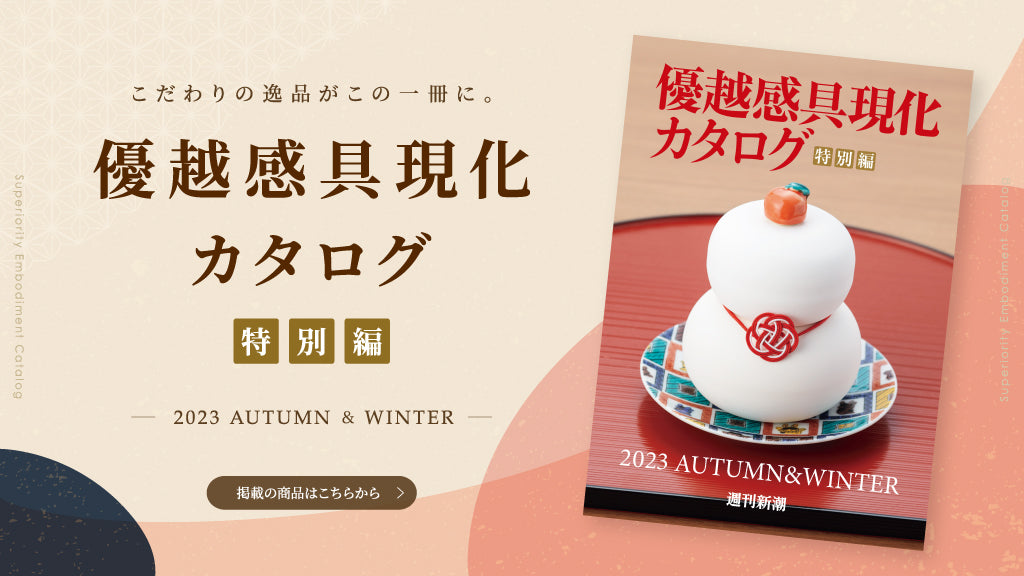

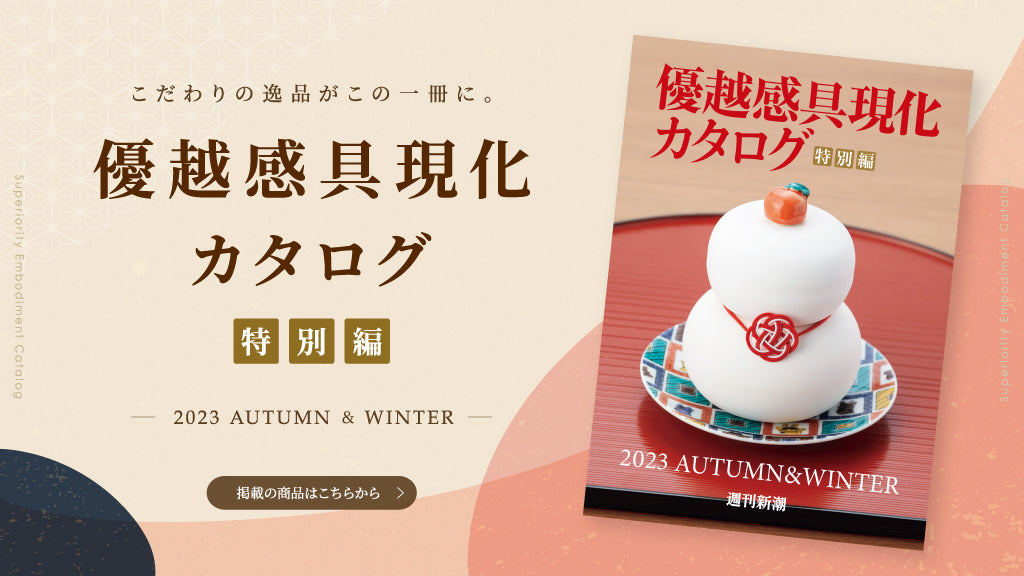

優越感具現化カタログ2023秋冬号

-

3,278円(税込)

-

5,270円(税込)

-

5,054円(税込)

-

3,456円(税込)

-

4,980円(税込)

-

3,780円(税込)

-

3,278円(税込)

-

4,320円(税込)

WEBカタログからご注文

優越感具現化カタログをWEBカタログとして見ることができます。また、カタログ内の商品をクリックすると商品ページが開くので、そのまま注文することもできます。ぜひご活用くださいませ。